1.정의

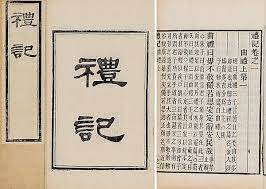

5경의 하나로, 고대 중국의 예에 관한 기록과 해설을 정리한 유교경전.

2.내용

五經의 하나로 일컬어진다. 禮經이라 하지 않고 『예기』라고 한 것은 禮에 대한 기록 또는 註釋의 뜻을 나타내고 있다. 『예기』의 성립에 대해서는 그 설이 일정하지 않지만 대략 다음과 같이 정리할 수 있다.

공자는 三代(夏·殷·周) 이래의 문물·제도와 儀禮·예절 등을 집대성하고 체계화하는 것을 자신의 책무로 삼았고, 제자를 가르칠 때도 예를 익히고 실천하는 데 역점을 두었다. 공자 사후 각국으로 흩어져 공자의 가르침을 전파한 제자들에 의해 예에 대한 기록이 쌓여 가기 시작하였다. 그들은 생전의 스승에게서 들은 이야기, 학설, 스승과 나눈 대화 등을 문자로 정착시켰고, 다시 그들의 제자들에게 전해 주기도 하였다.

세월의 흐름에 따라 제자의 제자, 또는 그 門流 후학들에 의해 기록된 禮說들이 늘어나서 漢나라에 이르러서는 200여 편이나 되었다. 그리고 이때쯤에는 전문적으로 禮學을 연구하는 학자가 등장하게 되었다. 그 가운데 戴德 · 戴聖은 흩어져 있는 예설들을 수집, 편찬한 사람들이다. 대덕은 자를 延君이라 하는데 大戴라 일컬어지며, 대성은 자를 次君이라 하는데 小戴라 일컬어진다. 대덕과 대성은 숙질간으로 대덕이 대성의 작은아버지가 된다. 두 사람 모두 한나라의 宣帝 때 학자인 后倉의 학통을 이어받았다고 한다.

한나라의 뛰어난 학자인 鄭玄의 『六藝論』에는 “지금 세상에서 행해지고 있는 예는 대덕과 대성의 學이다. 대덕은 記 85편을 전하였으니 곧 大戴禮이고, 대성은 예 49편을 전하였으니 곧 이 禮記다.”라 하여, 예기라는 이름이 처음으로 등장한다. 대덕의 85편은 대대례기, 대성의 49편은 소대례기로 일컬어졌다. 정현이라는 큰 학자가 나와 『周禮』 · 『儀禮』와 함께 소대례기에 주석을 붙여 三禮라 칭하게 된 후 소대례기가 『예기』로 행세하게 된 것이다. 대대례기는 흩어져서 일부가 없어지고 지금 알 수 있는 것은 40편에 지나지 않는다. 다만, 대대례기 85편에서 49편을 정리, 편찬한 것이 소대례기인지, 아니면 이 두 『예기』가 각각 별개로 편찬되어 전승되었는지는 분명하지 않지만, 학자들은 대개 후자로 보는 것 같다.

정현은 『예기』를 주석하면서 자주 신중하고 엄밀한 학문적 자세를 취해 원전을 존중하였고, 잘못임이 분명한 대목일지라도 원문의 글자를 고치지 않고 대신 주석으로 자세하게 지적해 두는 데 그쳤다. 이러한 정현의 주는 타의 추종을 불허해 당나라의 孔穎達 같은 학자는 “예는 바로 鄭學이다.”라고 그를 높이 추켜세우기도 하였다. 공영달은 당태종의 명을 받아 『五經正義』의 편수에 참여하였다. 『禮記正義』 편찬에 있어서는 정현의 주를 바탕으로 熊安生 · 皇侃의 『義疏』를 참작해 독자적인 정리를 하였다. 이후로 『예기』는 鄭注孔疏라 해서 정현의 주와 공영달의 소가 원전 못지않게 존중되었다.

『예기』는 이렇게 여러 사람이 잡다하게 기록한 것을 모은 책이기 때문에, 그 내용이 체계가 없고 번잡한 느낌이 없지 않으며 編次의 배열도 일정한 원칙이 없다. 前漢의 학자 劉向은 別錄―지금은 없어졌지만 孔疏에 인용된 정현의 鄭目錄에 의해 내용의 일부분을 알 수 있다―에서 내용에 따른 분류를 하고 있다.

通論에 해당하는 편은 ③ · ④ (원전 편차임) 檀弓 상하, ⑨ 禮運, ⑬ 玉藻, 大傳, 學記, 經解, 哀公問, 仲尼燕居, 孔子閑居, 坊記, 中庸, 表記, 緇衣, 儒行, 大學이다.

制度를 내용으로 하는 편은 ① · ② 曲禮 상하, ⑤ 王制, ⑩ 禮器, 少儀, 深衣, 明堂陰陽記는 ⑥ 月令, ⑭ 明堂位이고,

喪服에 관한 기록은 ⑦ 曾子問, ⑮ 喪服小記, · 雜記 상하, 喪大記, 奔喪, 聞喪, 服問, 間傳, 三年問, 喪服四制이다.

世子法은 ⑧ 文王世子이고,

子法은 內則이고,

祭祀에 관해서는 郊特牲, 祭法, 祭義, 祭統,

吉禮로는 投壺, 鄕飮酒義이고,

吉事로는 冠義, 昏義, 射義, 燕義, 聘義이고,

樂記로는 樂記 등이다.

『예기』의 판본은 原文, 經文만을 수록한 것, 원문과 주석을 합록한 20本, 正義만 수록한 單疏本 70권, 원문·주·소를 모두 수록한 63권본 등이 있다. 우리나라에서는 명나라 胡廣 등이 칙명을 받아 찬집한 『禮記集說大全』 30권이 널리 읽혀지고 또한 판각도 되었다. 이는 원래 『五經大全』의 하나로 수록된 판본이기도 하다.

『예기』가 우리나라에 어느 때 전해졌는지 분명하지 않다. 다만, 중국의 『三國志』 魏書 東夷傳이나 『周書』 등에 “서적으로는 五經이 있다.”라는 등의 기록이 있어 삼국시대 초기에 이미 수용된 듯하며 통일신라 이후로는 관리 등용 시험에 필수 과목이 되는 수가 많았다. 우리나라 학자에 의한 주석은 고려 말 權近의 14년에 걸친 연구의 결실인 『禮記淺見錄』(26권 11책)이 첫 번째 저술이다. 이후 조선시대에 들어와서는 예학의 흥성과 함께 뛰어난 학자들에 의해 수많은 주석서가 간행되었다.

이 글은 다음 싸이트에서 가져왔습니다. 2024.1.2 탐고루주

예기(禮記)

한국민족문화대백과사전

encykorea.aks.ac.kr

'雜同散異' 카테고리의 다른 글

| 우리 속담의 漢譯 (1) | 2024.01.02 |

|---|---|

| 月·日의 別稱 (1) | 2024.01.02 |

| 禮記(예기)에 관하여 (2) | 2024.01.02 |

| 小寒에 관하여 (2) | 2023.12.25 |

| 衍文(연문)에 관하여 (0) | 2023.10.09 |