耽古樓主의 한문과 고전 공부

김덕령-관련사항 본문

그의 생애와 도술을 묘사한 작자 미상의 전기 소설 《김덕령전》이 있다.

광주광역시에는 그를 기리기 위한 충장로라는 길이 있다.

광주광역시에는 그를 기리기 위한 충장사라는 사당이 있다.

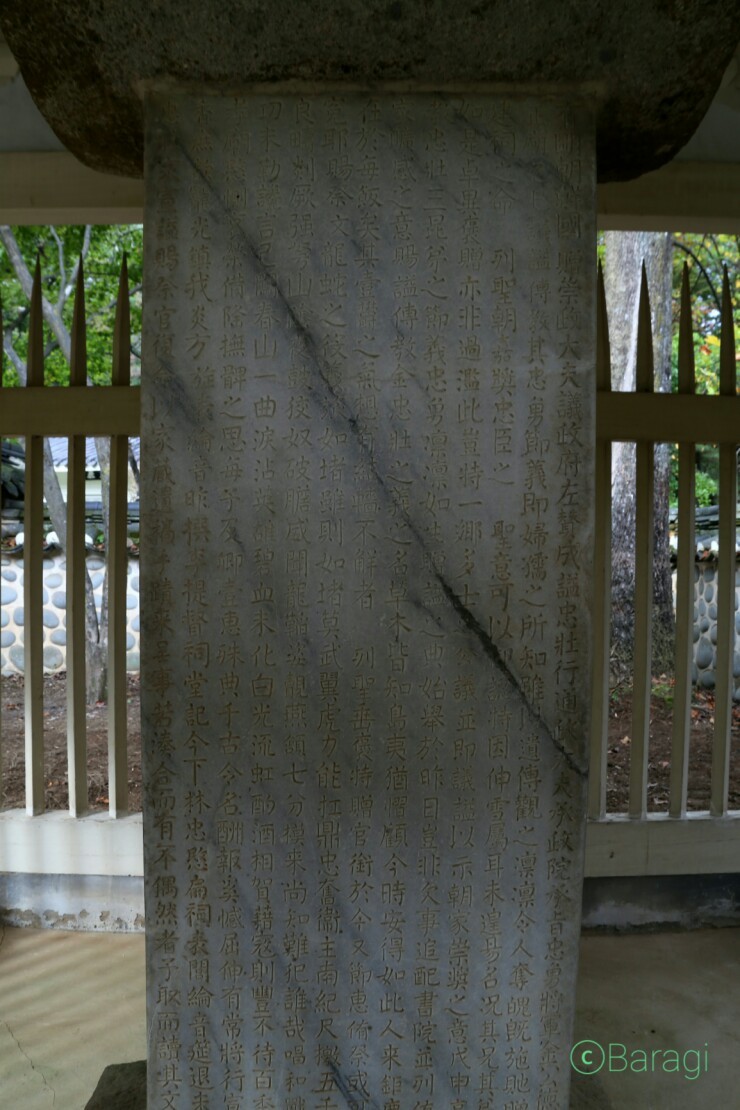

광주광역시에는 그를 기리기 위한 충장공 정려비와 그 비각이 있다. 비문 전면은 贈兵曹判書忠壯公金德齡贈貞敬夫人興陽李氏忠孝之里’이며, 충장공 김덕령과 그 형재 덕홍, 덕보의 행적, 그 부인 흥양이씨의 행적이 적혀 있다.

광주광역시에 있는 충효동은 충장공 정려비에 적힌 忠孝之里로부터 비롯한 이름이다.

광주광역시 충효동에는 그를 기리기 위한 취가정이라는 정자가 있다.

광주광역시에 주둔한 육군 제31보병사단의 별칭이 충장부대이다.

楓岩亭은 광주광역시 북구 충효동에 있는 건물로, 김덕령의 동생 김덕보가 형의 죽음에 상심하여 은거하며 지은 건물이다. 광주광역시 문화재자료 제15호.

〈춘산곡〉

죄가 없음을 호소하였으나 받아들여지지 않자, 죽음을 직감한 김덕령은 ‘춘산에 불이 나니’라고 시작하는 시조 〈춘산곡〉을 지어 자신의 마음을 표현한다.

“春山의불이나니못다퓐ᄭᅩᆺ다붓ᄂᆞᆫ다

져뫼져불은ᄭᅳᆯ물이나잇거니와

이몸의ᄂᆡ업슨불니러나니ᄭᅳᆯ물업서ᄒᆞ노라”

— 김충장공유사 원문

“춘산(春山)에 불이 나니 못다 핀 꽃 다 붙는다.

저 뫼 저 불은 끌 물이나 있거니와

이 몸의 내 없는 불 일어나니 끌 물 없어 하노라.”

— 김충장공유사 해석

이 노래는 억울한 누명을 내(연기)없는 불에 비유해, 산불은 끌 수 있으나 자기의 몸속에 붙어 타오르고 있는 억울한 마음의 불은 끌 수 없음을 비유하여 한탄하는 의기가라 하겠다.

移葬

사후에 伸冤되고 난 뒤에도 역적죄가 있던 터라 문중의 무덤이 모여 있는 곳에서 멀리 떨어져 묻혀 있었는데, 1965년에야 광산 김씨의 무덤이 모여 있는 광주 무등산 梨峙로 묘가 옮겨지게 되었다.

밤중에 묘를 이장하던 중 김덕령의 관을 여니 생시와 다름없이 살이 썩지 않고 있어, 이를 본 사람들은 김덕령의 한이 서린 것이라 하여, 광주에서 사진기를 가져와 모습을 남기려 하였으나, 사진기가 흔치 않던 터라, 사진기를 무덤까지 가져와 보니 시신은 이미 검게 변해 있었다고 한다.

하지만 김덕령이 입고 있던 옷이나 철릭 등은 그대로 보존되어 있어, 현재 광주광역시 무등산에 있는 충장사에 전시되고 있다.

설화

체구가 작지만 날래고 민첩하며 神勇이 있어, 용력에 대한 전설적인 이야기가 많다.

조선 중기의 명장 김덕령에 관한 설화. 뛰어난 능력을 발휘해 보지도 못하고 억울하게 죽음을 당한 김덕령을 주인공으로 하는 인물전설이다. 문헌설화는 《연려실기술》·《동야휘집》·《풍암집화》·《대동기문》 등에 전하며, 구전설화는 전국적으로 널리 분포되어 있다.

스승인 성혼 문하에서 김덕령과 함께 배운, 묵재 李貴는 김덕령의 양편 겨드랑이에 호랑이 2마리가 출입한다는 이야기를 지어내기도 했다.

《국조인물고》 등에 다양한 일화가 실려 있다.

두어 길 되는 칼을 즐겨 써서 술기운이 있을 때면 말에 올라 산비탈을 달려 지나가면서 칼을 좌우로 휘둘러서 자르고 달리니, 지나는 곳마다 큰 소나무가 어지럽게 쓰러져 마치 폭풍우가 지나간 듯하였다.

또 항상 한 쌍의 鐵槌를 차고 다니면서 좌우로 휘둘렀는데, 그 무게가 각각 1백 근이나 되었다. 더러는 말을 달려 방문 안으로 들어갔다가 몸을 날려 말을 거꾸로 타고 나오기도 하였으며, 때로는 지붕에 올라가서 몸을 옆으로 하고 굴러 처마에서 떨어져서 땅에 닿기 전에 몸의 자세를 바꾸어 방으로 뛰어들기도 하였다.

일찍이 맹호가 대밭 속에 있으면서 나오지 않자 장군이 먼저 활을 쏘아 화를 돋구니 호랑이가 놀라고 성이 나서 입을 딱 벌리고 사람을 삼킬 듯이 하므로, 장군이 창을 빼어들고 맞아 찌르니 그 자리에서 즉사하는데, 이러한 일들은 매우 많았다.

씨름

김덕령이 너무 씨름에 빠져 있자 하루는 그의 누나가 그의 버릇을 고쳐주기 위해 남장을 하고 씨름판에 나섰다. 그의 누나는 마지막 판에 나섰고, 그 누나는 덕령의 특기인 ‘반들음’을 피해 그를 번쩍 들어 올려 그대로 땅에 내리꽂았다. 덕령은 씨름에서 처음 진 뒤 씨름판을 찾지 않고 학문과 무술 익히기에 전념했다.

논에 물 대기

덕령이 여남은 살 되던 해 여름, 외갓집에 갔을 때의 일이다. 날이 가물어 사방에서 논에 물을 대느라 물싸움이 자주 일어나곤 했다. 외갓집에서 물을 댈 차례인데, 이를 무시하고 힘깨나 쓰는 사람이 자기 논으로 물고를 돌려놔 버렸고, 이내 싸움이 붙었고, 김덕령이 싸움을 말리려 하자 그는 어린놈이 어른 일에 끼어든다며 괭이로 내리치려 했다. 덕령은 날쌔게 피하며 괭이를 빼앗아 엿가락 늘리듯 늘려서 그의 손에 감아 땅에다 꽉 박아 버렸다. 비록 나이는 어렸지만 불의를 보면 물러서지 않았고 힘 또한 어른을 능가했다.

사나운 말

《김덕령전》에 따르면, 1594년 무렵 진주 둔전에서 사나운 말이 뛰쳐나가 곡식을 밟고 날듯이 높이 뛰어 사람들이 도저히 붙잡을 수 없었는데, 김덕령이 그 소문을 듣고 즉시 가서 굴레를 씌워 올라타니 곧바로 말이 온순하여졌다. 김덕령은 그 백마를 타고 싸움터에서 일본군과 번번이 싸워서 이겼으므로, 일본군은 김덕령을 ‘백마장군’이라고 불렀다. 그 말은 김덕령이 옥고를 치르기 전에 아무것도 먹지를 않아서 김덕령에게 화가 닥칠 것을 미리 알려주었다.

《해동명신록》에는 일본군들은 이 소문을 듣고 몹시 두려워하여 ‘石底將軍’이라고 하였다. 석저는 김덕령이 살던 마을 이름인 석저촌인데, 일본군은 돌 밑에서 나온 줄로 잘못 알고 그렇게 불렀다.

호랑이

김덕령이 연달아 호랑이 두 마리를 때려잡은 일이 있다. 그는 이 호랑이들을 일본군의 병영에 자랑하며 팔았다. 일본군은 김덕령의 신력에 벌벌 떨었다. 일찍이 철퇴 두 개를 허리 아래 좌우에 차고 다녀 신장이라고 불린 김덕령다운 일이다.

체포된 일

이몽학의 난에 연루되어 체포되던 때의 일로, 《국조인물고》에 실려 있다.

처음 장군을 체포할 때 조정에서는 장군이 명령에 따르지 않을까 의심하여 帥臣에게 드러나지 않게 불러 營內에 들어오면 포박하게 하자, 승지 徐渻이 말하기를, “김덕령은 반역할 사람이 아닙니다. 使者 한 사람만 보내서 잡아오게 하면 될 것을 구태여 詐計까지 쓸 것이 무엇이겠습니까?” 하니, 임금께서 서성이 말을 쉽게 하는 것을 의아스레 여겨 성을 내어 말하기를, “네가 가서 잡아오너라.” 하였는데, 서성이 도착하니 이미 晉州獄에 갇혀 있었다. 장군이 도착하자 조정에서는 더욱 의심하여 鐵鎖로 묶고 큰 나무를 끼웠는데, 장군이 웃으면서 말하기를, “내가 만일 반역하려고 한다면 이따위로 어찌 나를 禁足할 수 있겠습니까?” 하고 몸에 불끈 힘을 주니 철쇄가 모두 끊어졌다.

서석산 전설

처음 거병할 때의 일로, 《국조인물고》에 실려 있다.

처음 장군이 起兵할 때에 瑞石山 골짜기에서 큰 칼을 만들었는데, 칼이 만들어지자 산에서 우레와 같은 소리가 울리고 흰 기운이 산골짜기에서 하늘까지 뻗치어 며칠간을 사라지지 않았다. 그 고을에는 옛 고려 명장 鄭地의 무덤이 있으며, 자손이 대대로 정지의 鐵衣를 간수하고 있었는데, 장군이 그 철의를 입고서 칼을 차고 정지의 묘소에 가서 제사를 올리는데, 그때 차고 있던 칼이 저절로 풀려 땅에 떨어지기를 세 번이나 하니 사람들이 모두 괴이히 여기고 상서롭지 못하다고 하였다.

정암진 전투 전설

1594년 11월에 김덕령은 의령 정암에서 곽재우 군사와 합동작전을 벌여 승리를 거두었다는 기록이, 1694년(숙종 20년) 숙종의 명에 따라 편찬하고 정조의 명으로 간행한(1791년; 정조 15년) 《김충장공유사》에 나온다. 자료에 따라서는 1595년(선조 28년) 3월에 전투를 치렀다고 나온다. 정암진 전투는 1592년 음력 5월 24일에 벌어졌으므로, 1594년과 1595년의 일이라는 기록은 전설이라 보아야 한다.

김덕령이 군사를 이끌고 의령에 도착하여 곽재우와 함께 정암에 진을 쳤다. 바위 아래에는 크고 깊은 웅덩이가 있는 데 가히 그 깊이를 헤아릴 수 없었다. 일본군이 돌연 표목을 강 상류 얕은 개울에 세웠다. 김덕령이 곽재우에게 “적이 무엇 하고자 하는 것입니까?”라고 물으니 곽재우는 “왜적은 밤을 타 냇가를 건너와 우리를 치려고 표목을 세워 깊은 곳을 피하고자 하는 것입니다”고 하였다.

이 말을 듣자 김덕령은 병사를 이끌고 내를 건너 매복을 하였다. 그리고 일본군이 설치한 표목을 뽑아 깊은 웅덩이에 옮겨 꽂았다. 과연 밤에 일본군이 내를 건넜다. 김덕령이 뒤를 밟아 고함을 지르고 북을 치며 뒤를 쫓으니, 적은 표목만을 바라보고 건너다가 다 빠져 죽고 말았다.

'한국의 위인 > 충장공 김덕령' 카테고리의 다른 글

| 김덕령-평가 (0) | 2023.04.19 |

|---|---|

| 김덕령-死後와 追尊 (0) | 2023.04.19 |

| 김덕령-이몽학의 난 (0) | 2023.04.19 |

| 김덕령-임진왜란 의병 활동 (0) | 2023.04.19 |

| 김덕령-생애 초반 (1) | 2023.04.19 |